Hi, mein Name ist Timo Krey und ich bin als Datascientist bei der ENER-IQ tätig. Eine meiner Aufgaben ist es, die Datenströme aus messtechnischen Systemen zu analysieren und hinsichtlich eines effizienten Betriebsverhalten zu beurteilen.

Unter anderem habe ich mich mit Kennzahlen von Heizungsanlagen auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass die geläufigen Kennzahlen zum Benchmarken des Betriebsverhalten verschiedenster Anlagen nicht ausreichen. Deshalb habe ich ein Kennfeld auf Basis des Brennstoffmehraufwands und der Außentemperatur entwickelt. Das Kennfeld setzt den Wärmebedarf des Gebäudes als optimal voraus. Die Anlage muss die geforderte Wärmemenge zu jedem Zeitpunkt und zu jeder Außentemperatur so effektiv wie möglich erzeugen. Mit diesem Kennfeld ist es möglich, das gesamte Betriebsverhalten und Betriebsdefizite abzubilden und mit anderen Anlagen zu vergleichen.

Warum das so ist und woher die Idee kommt, möchte ich Euch im folgenden Beitrag erläutern.

Hintergrund - Welche Kennzahlen zur Beurteilung des Heizanlagenbetriebs?

Aktuell werden im Wesentlichen zwei Kennzahlen zur Beurteilung des ganzheitlichen Betriebs von Heizungsanlagen verwendet: Bei Heizungsanlagen, die ausschließlich fossile Brennstoffe verbrennen, der Jahresnutzungsgrad (JNG = Nutzen/Aufwand < 1) und bei (zusätzlicher) Verwendung regenerativen Energieträgern die Jahresarbeitszahl (JAZ = Nutzen/Aufwand > 0).

Der Brennstoffmehraufwand bs ist der Kehrwert des (Jahres)Nutzungsgrads bei Brennwertthermen, wodurch direkt erkennbar ist, wie viele Kilowattstunden Mehraufwand die Anlage je Kilowattstunde Wärmemenge leisten musste.

Die Kennzahlen spiegeln allerdings nur den Betrieb unter bestimmten klimatischen Bedingungen wider. Ändern sich diese klimatischen Bedingungen, ändert sich auch der Nutzungsgrad. Natürlich ist der Nutzungsgrad auch von den technischen Randbedingungen vor Ort abhängig. Zur Vereinfachung wird hier angenommen, dass die technischen Randbedingungen konstant sind.

Brennwertthermen

Brennwertthermen haben zwei Möglichkeiten den Wärmebedarf eines Hauses zu decken:

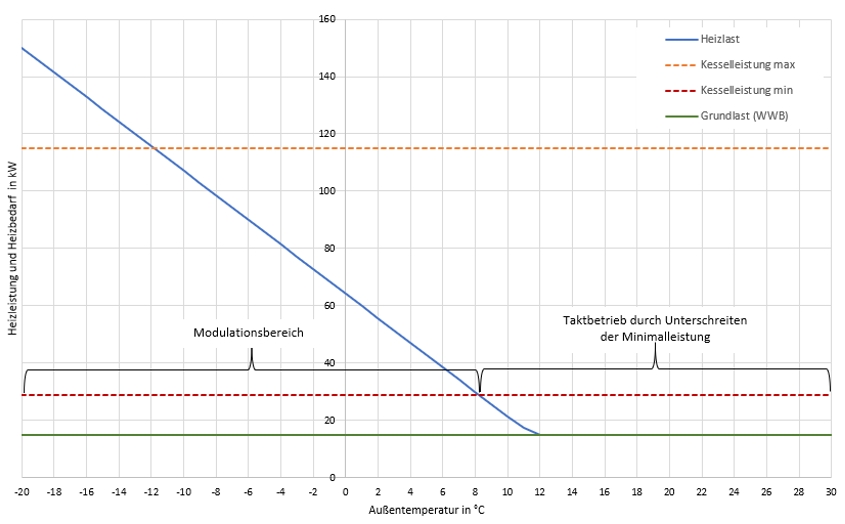

- Erstens: die abgegebene Wärmemenge innerhalb technischer Grenzen fließend an die erforderliche Wärmemenge anpassen (Modulation). Der Modulationsbereich liegt je nach Hersteller und Modell zwischen 100 und 25% der maximalen Brennerleistung.

- Zweitens: die erforderliche Wärmemenge durch intervallartige Brenner-Start-Stopp-Zyklen erzeugen (Takten).

Prinzipiell existiert noch die Möglichkeit mittels Pufferspeicher das aufgewärmte Wasser zwischenzuspeichern. Diese Möglichkeit findet bei der WWB häufig Anwendung, da der Kessel innerhalb kurzer Zeit mit voller Leistung die Pufferspeicher „auffüllen“ kann. Bei der Raumheizung ist dieses Vorgehen eher unüblich (Ausnahme: Solarthermie/Fernwärme).

Die Modulationsfähigkeit der Heizungsanlage bestimmt folglich die minimale, kontinuierliche Heizleistung. Ist diese minimale Heizleistung größer als die erforderliche Heizleistung (bedingt durch hohe Außentemperaturen), beginnt die Anlage zu takten.

Warum verbraucht die Anlage zu viel Energie?

Wie auch beim Auto sind ständige Start-Stopp-Zyklen nicht förderlich für die Effizienz von Heizungsanlagen. Je kontinuierlicher der Betrieb ist, desto besser wirkt sich dies auf die Effizienz aus.

Der Taktbetrieb verursacht höhere thermische Belastungen der Bauteile, da die Temperaturen innerhalb des Kessels stark schwanken. Zusätzlich führt das Takten zu unnötigen Wärmeverlusten durch die Brennkammerspülung vor jedem Brennerstart. Eine Ungleichmäßige bzw. unvollständige Verbrennung am Anfang der Brennerlaufzeit verhindert weiterhin einen hohen Nutzungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je überdimensionierter eine Heizungsanlage ist, desto häufiger muss diese takten.

Neben den klimatischen Bedingungen führen fehlerhafte Regelungseinstellungen und fehlerhafte hydraulische Konstruktionen zu einem Taktbetrieb. Eine sogenannte Rücklaufanhebung (das aufgeheizte Wasser des Kessel-Vorlaufs wird zu großen Anteilen direkt zurück in den Kessel geleitet) über eine hydraulische Weiche oder durchströmte Heizkreise ohne hydraulischen Abgleich heben die Rücklauftemperatur an.

Folglich steigen die Vor- und Rücklauftemperaturen der Heizungsanlage an. Der Brenner kann die Leistungsabgabe nicht so schnell reduzieren, wie die Temperatur ansteigt. Der Brenner fährt mit entsprechender Leistung zur aktuellen Außentemperatur weiter, bis der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) eine Zwangsabschaltung des Brenners initiiert. Da der Wärmebedarf bedingt durch den abgebrochenen Brennerzyklus nicht gedeckt wurde, beginnt der Kessel nach kurzer Zeit erneut zu heizen. Der Zyklus wiederholt sich erneut.

Zugleich ist der Brennwertbetrieb nicht mehr gewährleistet. Der Brennwert wird durch die Kondensierung (Wärmeentzug) des Wasserdampfes im Abgasstrom erreicht. Hohe Rücklauftemperaturen jenseits der 60°C sind nicht mehr für den Brennwertbetrieb geeignet, da die Kondensation nicht oder nur teilweise vollzogen werden kann. Abgasverluste von 10% sind dann keine Seltenheit.

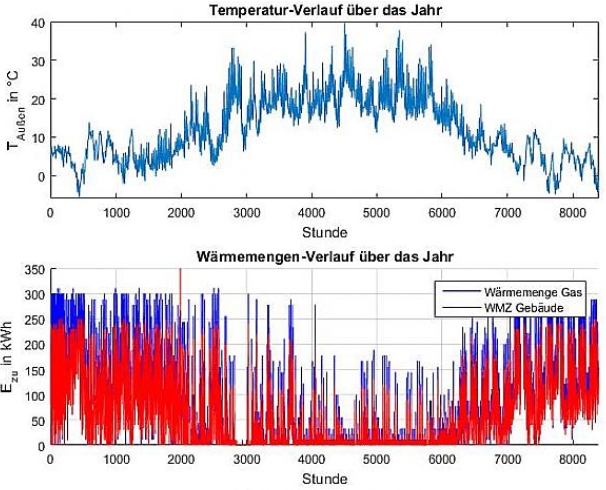

Betriebsverhalten der Heizungsanlage

Die Warmwasseraufbereitung findet losgelöst von der Außentemperatur statt. Sie ist im Wesentlichen eine Funktion der Uhrzeit. Die Wärmeerzeugung wird also statistisch betrachtet zu jeder möglichen Außentemperatur zur Warmwasseraufbereitung angefordert. Diese „Grundlast“ (vgl. Abb. 2 Stunde 3000-6000) geht folglich in der Anforderung durch die Außentemperatur unter. Erst ab dem Erreichen der Heizschwelle (sofern eingestellt), ist allein die Warmwasserbereitung für die Kesselanforderung verantwortlich. Die Heizschwelle beschreibt die Außentemperatur, ab der die Heizungsanlage nur noch für die Warmwasserbereitung aktiv ist – die Wärmeversorgung für die Raumheizung ist dann inaktiv.

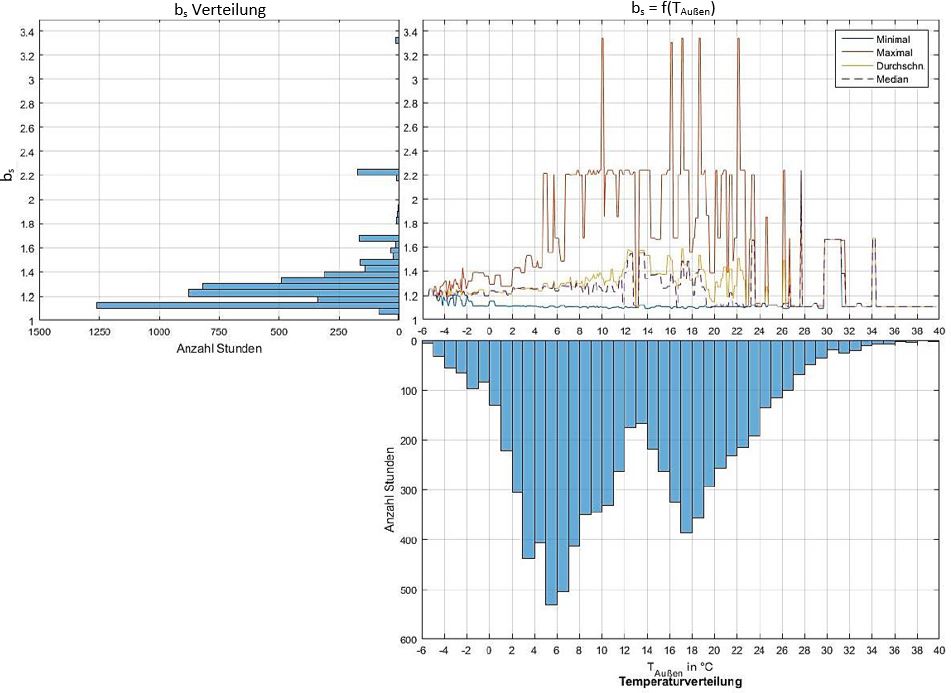

Das beschriebene Betriebsverhalten tritt über das gesamte Jahr verteilt auf. Taktbetrieb im Winter ist ein Anzeigen für eine Rücklaufanhebung während im Sommer die Modulationsuntergrenze erreicht und unterschritten wird. Eine einzelne Kennzahl kann das Betriebsverhalten nicht vollständig abbilden. Es ist nicht erkennbar, wo das gute sowie defizitäre Betriebsverhalten im ganzjährlichen Betrieb auftritt. Folglich ist die Außentemperatur heranzuziehen. Der Brennstoffmehraufwand (Aufwand/Nutzen) ist somit eine Funktion der Außentemperatur und kann in Form eines Kennfeldes dargestellt werden. Das Betriebsverhalten in Abhängigkeit der Außentemperatur liefert die nötigen Grundlagen zum Erkennen von Regelungseinstellungen und technischen Problemen:

Ein fertiges Kennfeld

So sieht mein fertig berechnetes Kennfeld für eine Heizungsanlage dann aus. Neben dem eigentlichen Kennfeld bs=f(TAußen) sind die Häufigkeitsverteilungen von Außentemperatur und bs dargestellt. Im Kennfeld ist zu erkennen, dass die Anlage mit steigender Außentemperatur tendenziell einen höheren Brennstoffmehraufwand hat.

Wieso, weshalb, warum berichte ich in meinem nächsten Post.